Pemberdayaan merupakan salah satu pendekatan yang menjadi rujukan terhadap pengentasan permasalahan di Indonesia. Dengan konsep dan aplikasi yang ada di dalamnya, diharapkan paradigma pembangunan yang sebelumnya berlangsung sanggup perlahan-lahan mengubah wajah sosial Indonesia, baik terhadap masyarakatnya sendiri dan juga di dunia.

Tak sanggup ditampik, gemuruh pembangunan yang dilakukan pemerintah telah menuai hasil: perbaikan ekonomi terus terjadi. Pertumbuhan ekonomi, misalnya, rata-rata di atas 6 persen per tahun semenjak tahun 2006. Di tahun 2009, pertumbuhan ekonomi memang sempat terkoreksi pada angka 4,6 persen. Tapi, itu ialah hal yang sanggup dimaklumi. Kala itu, topan krisis ekonomi global tengah menerpa.

Dengan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 4,6 persen pun bahwasanya kita patut diacungi jempol. Pasalnya, kita sanggup tumbuh positif dan moderat sementara pada dikala yang sama banyak negara-negara di dunia mengalami resesi dan tumbuh negatif. Bahkan, angka pertumbuhan sebesar itu telah menempatkan kita sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar ketiga di dunia sesudah China dan India. Ini tidak terlepas dari tugas usaha kecil UKM dan koperasi dalam mendorong peningkatan ekonomi nasional.

Sejumlah tantangan dan Solusi

Sayangnya, perbaikan ekonomi masih menyisakan tiga tantangan berikut: kemiskinan (poverty), kerentanan (vulnerability), dan ketimpangan (inequality).Selama ini, gemuruh pertumbuhan ekonomi memang telah mendongkrak proporsi kelas menengah. Namun, juga masih menyisakan kelompok miskin dan rentan. Sepanjang tahun 2003-2010, jumlah penduduk kelas menengah, yakni mereka yang mempunyai pengeluaran sebesar 360 ribu – 3,6 juta rupiah per bulan, memang telah bertambah dari 80,8 juta orang (37,6 persen) pada tahun 2003 menjadi 133,4 juta orang pada tahun 2010. Namun, pada Maret 2012, jumlah penduduk miskin mencapai 29,13 juta orang (11,96 persen), sementara penduduk rentan miskin (hampir miskin) mencapai 26,39 juta orang (10,83 persen).

Dalam satu dekade terakhir, penurunan tingkat kemiskinan berjalan lambat. Bahkan, ada kecenderungan semakin jauh dari sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2014. Celakanya, ini juga dibarengi dengan ketimpangan pendapatan yang kian melebar. Indek Gini, yang merupakan indikator untuk mengukur ketimpangan pendatan, bahkan telah menembus rekor tertinggi, yakni mencapai 0,41 di tahun 2011. Artinya, ketimpangan pendatan telah memasuki skala medium. Meskipun demikian tetap harus diwaspadai mengenai akurasi data dan angkat kemiskinan ini dalam hubungannya antara pemberdayaan dan perbedaan angka profil kemiskinan di Indonesia.

Di antara penyebab penurunan kemiskinan berjalan lambat ialah dua hal berikut: kebijakan penanggulangan kemiskinan yang kurang sempurna alasannya kurang memperhatikan karakteristik kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi kurang berkualitas. Hal ini terkait antara pemberdayaan dan 50% penduduk Indonesia menjadi miskin.

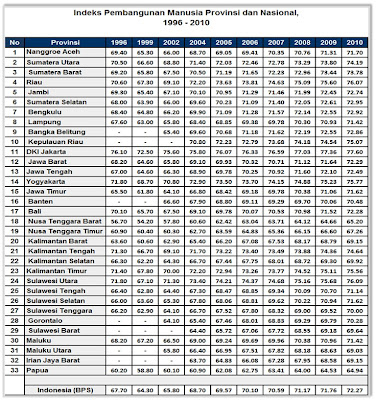

Ada empat karakteristik utama kemiskinan di Indonesia. Pertama, tingkat kesenjangan kemiskinan antar provinsi sangat tinggi. Pada Maret 2012, misalnya, tingkat kemiskinan di Jakarta sebesar 3,69 persen, sementara di Papua mencapai 31,11 persen. Hal ini tentu tidak terlepas dari disparitas pembangunan ekonomi antar wilayah yang masih tajam. Faktual, hingga dikala ini acara ekonomi masih terkonsentrasi di Jawa.

Kedua, kesenjangan kemiskinan antara kota dan desa juga tinggi. Pada Maret 2012, misalnya, tingkat kemiskinan di perkotaan sebesar 8,2 persen, sementara di pedesaan mencapai 15,12 persen. Selain itu, sebagian besar rumah tangga miskin tinggal di pedesaan (63 persen) dan menggantungkan hidupnya di sektor pertanian (71,26 persen).

Ketiga, jumlah penduduk yang hidup di sekitar garis kemiskinan (hampir miskin) cukup banyak. Mereka tidak tergolong miskin, tetapi rentan terhadap kemiskinan. Mereka bakal jatuh miskin jikalau sewaktu-waktu terjadi gejolak ekonomi yang memukul telak daya beli mereka.

Keempat, bantuan makanan (terutama beras) terhadap garis kemiskinan sangat tinggi. Pada Maret 2012, misalnya, bantuan komoditas pangan terhadap garis kemiskinan sebesar 73,50 persen: beras memberi bantuan paling dominan, yakni mencapai 29,23 persen di perkotaan dan 35,61 persen di pedesaan.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas ditunjukkan oleh sensifitasnya yang lemah terhadap penurunan kemiskinan. Hasil execises Suhariyanto (2012) menunjukkan, sepanjang tahun 2000-2011, elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap perubahan tingkat kemiskinan hanya sebebar -0.3990. Artinya, penurunan jumlah penduduk miskin untuk setiap satu persen pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 143.050 orang.

Temuan ini tentu tidak mengherankan, melihat struktur pertumbuhan ekonomi selama ini yang lebih digerakkan oleh sektor non-tradable (jasa) ketimbang sektor tradable (riil). Padahal, sebagian besar angkatan kerja kita, termasuk penduduk miskin, menggantungkan hidupnya di sektor tradable (utamanya sektor pertanian).

Jadi, tidak mengherankan kalau pendapatan per kapita terus meningkat, sementara pada dikala yang sama ketimpangan pendapatan juga terus melebar alasannya rata-rata pengeluaran/pendapatan penduduk golongan bawah tumbuh lebih lambat dibanding kelompok kelas menengah dan kaya.

Dengan memperhatikan apa yang telah diuraikan sebelumnya, maka: (1) perlu dirancang jadwal penanggulangan kemiskinan (dalam skala besar) yang fokus di tempat pedesaan, baik di sektor pertanian (untuk petani gurem dan nelayan) maupun sektor non-pertanian (untuk buruh tani); (2) pertumbuhan ekonomi harus inklusif, pertumbuhan yang dibarengi dengan pemerataan hanya akan terwujud jikalau pembangunan sektor pertanian-pedesaan menjadi prioritas, kebijakan perpajakan dan subsidi yang benar (subsidi orang), dan relokasi akonomi di luar Jawa; (3) jadwal penanggulangan kemiskinan harus dibentuk berbeda untuk wilayah perkotaan dan pedesaan (juga antar provinsi), karakteristik tempat harus diperhatikan, dan terkait hal ini tugas pemerintah tempat mutlak diperlukan; (4) jadwal penanggulangan kemiskinan juga harus memperhatikan penduduk yang rentan miskin, bukan hanya yang miskin; dan (5) harga komoditas pangan, terutama beras, harus stabil.